Corona & die Psyche – Die „mechanische Betrachtung“ ist es, wo die größten Fortschritte in der Medizin erzielt werden, wo Investitionen stattfinden und große Erfolge zu feiern sind. Corona zeigt: Wir achten zu wenig auf unsere mentale Gesundheit.

Die Notwendigkeit, sich gesellschaftlich und individuell mit unserer Psyche zu befassen ist noch längst nicht zum allgemeinen Selbstverständnis geworden. Die Fortschritte auf diesem Gebiet sind im Vergleich minimal. Covid-19 hat dieses Thema wieder ein Stück vor den Vorhang geholt und darf als Anstoß verstanden werden. Die Aufgabe: Hinsehen, wo es mehr Fragen als Antworten zu geben scheint, weil eine Messbarkeit „objektiv“ kaum gegeben ist. Eine wichtige Frage lautet beispielsweise: Wie neu sind die Erkenntnisse rund um Psyche und Pandemie wirklich? Klar ist, dass Kinder anderen Belastungen ausgesetzt sind als Erwachsene, Männer anderen als Frauen. Mediale Berichte und Fallbeispiele zeigen auf, wie zutiefst erschütternd die Realitäten hinter den genannten Zahlen häufig sind. Wie etwa die deutliche Zunahme häuslicher Gewalt als Folge der Pandemie.

Die Gesichter mentaler Belastung

Was sich nicht ändert ist: Wer bereits vorher zu einer vulnerablen Gruppe zählte, ist auch hier am stärksten betroffen. Insbesondere trifft das auf Menschen zu, die bereits vor der Pandemie mit psychischen Belastungen zu kämpfen hatten – und das sind weit mehr, als wir im Allgemeinen akzeptieren wollen.

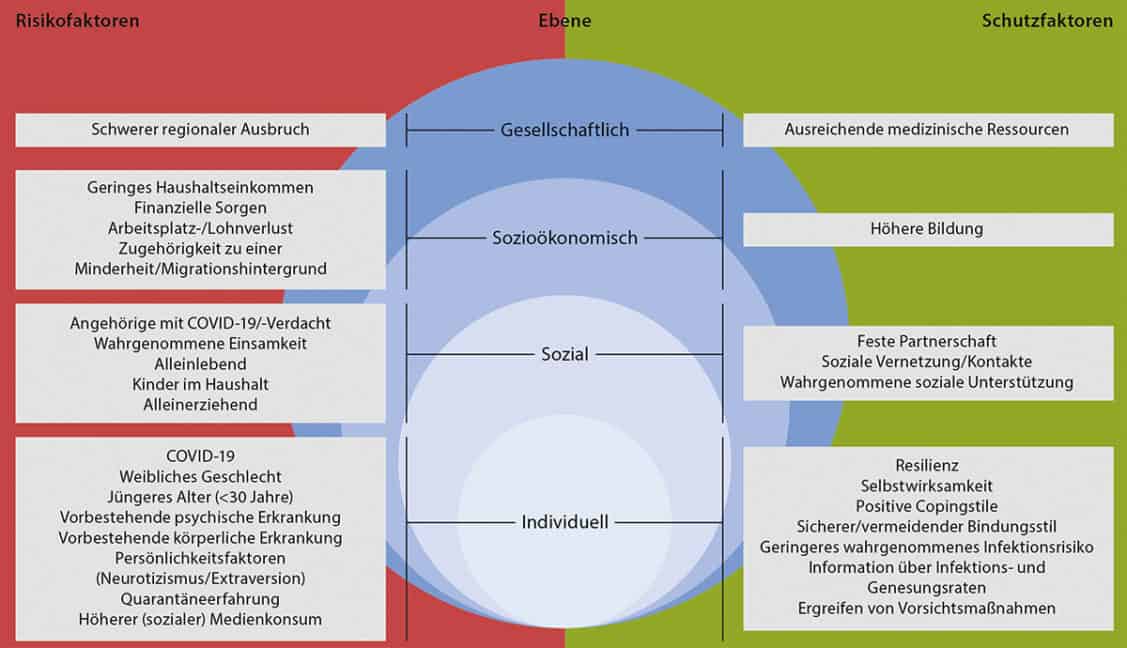

Mentale Probleme haben bekannte Gesichter, daran ändert auch Covid-19 nichts. Was tatsächlich anders ist, ist ihr geballtes Auftreten als Folge der außergewöhnlichen Umstände. Ihre Namen sind zum Beispiel Stress, Ängste, Schlaf- und Essstörungen, Substanzmissbrauch, Burnout, Depression, PTBS. Die Pandemie bedeutet vor allem eins: Wir alle sind gleichzeitig großen Belastungen und Einschränkungen unserer Lebensbedingungen ausgesetzt. Wie stark sich die nötigen Anpassungsleistungen negativ auf unsere mentale Gesundheit auswirken, hängt von vielen Faktoren ab.

Quelle: Springer Medizin Verlag, Psychotherapeut 2021

Schutz für mentale Gesundheit

Die Ergebnisse der Studienlage rund um Covid-19 deckt sich weitgehend mit dem generellen Wissen um mentale Schutzfaktoren. Während biologische und genetische Vorbedingungen durchaus eine Rolle spielen, besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass unsere Umwelt der noch maßgeblichere Faktor ist, wie stark Menschen in Belastungssituationen von mentalen Beeinträchtigungen betroffen sind.

Die wichtigste Grundlage für die spätere Robustheit der Psyche bilden jene Prägungen, die im Rahmen unserer frühesten Bindungen stattfinden. Der Forschungsbereich, der am meisten Erkenntnisse zu diesen Themen bereithält, ist die jüngere Traumaforschung – insbesondere zu Bindungs- und Entwicklungstrauma. Denn: Ein „Trauma-freies“ Leben ist unmöglich. Es macht aber einen großen Unterschied, welche Ressourcen bereitstehen, um ein Trauma verarbeiten zu können. Verarbeitete Traumen verursachen keine sogenannte Traumafolgestörungen.

Zentraler Schutzfaktor Verbundenheit

Sieht man sich die Hintergründe psychischer Phänomene wie Depression und Co an, findet sich in nahezu allen Biografien bei genauerer Betrachtung vor allem eins: Ein nicht anerkennen können, dass überhaupt ein Leiden entstanden ist – und dass wir Menschen nicht dazu gemacht sind, mit allem alleine fertig werden zu müssen.

Die Ursachen dafür finden sich meist in den ersten Bindungen unseres Lebens und hängen wesentlich mit der daraus resultierenden Entwicklung des autonomen Nervensystems zusammen. Durften wir lernen, dass es ok ist, Bedürfnisse und Wünsche zu haben? Dass es ok ist, Hilfe zu brauchen? Dass es ok ist, Fehler zu machen? Dass ich ok bin, so wie ich bin?

Verlaufen diese allerfrühesten, oftmals unserer Erinnerung gar nicht zugänglichen Erfahrungen – als Embryo und Säugling aufwärts – positiv, zeigt sich das unter anderem in einer Fähigkeit zu stabilen Beziehungen – und in der Entwicklung von Resilienz. Diese beiden sind die grundlegendsten Schutzfaktoren, wenn es um unsere psychische Gesundheit geht.

Salonfähig machen

Liegen suboptimale Bedingungen im Hintergrund vor, braucht es vor allem die Fähigkeit um Hilfe zu bitten – und dafür braucht es eine Gesellschaft, die das nicht nur erlaubt, sondern fördert. Als wichtigster Schritt in diese Richtung gilt es, das Thema mentale Gesundheit aus der alleinigen Verantwortung des Individuums zu entlassen und ein Klima zu entwickeln, in dem darüber gesprochen werden darf. Ein Klima, in dem gesagt werden darf, dass so ein Leben manchmal auch einfach wirklich hart ist. Ein Klima, in dem das Leiden des Einzelnen nicht nur ihr, ihm selbst zugeschrieben wird.

Denn Heilen beginnt in Gesellschaft. Heilen beginnt, wenn wir in der Lage sind, uns füreinander zu interessieren und einander zuzuwenden. Wenn im Leid Zusammenhalt und aufrichtiges Interesse möglich ist, ist es bereits halb überwunden.

Foto/Video: Shutterstock.